4. Fallbeispiel: Social Virtual Reality und Escape Games im VA-Kontext

Dieser Modulteil befasst sich mit einem Fallbeispiel, in welchem Social Virtual Reality, Escape Games und VA miteinander kombiniert wurden. Im Laufe des Kapitels lernen Sie nicht nur verschiedene VR-Kontexte kennen, sondern können beobachten, wie Lernende in einem solchen Kontext miteinander arbeiten.

4.1. Einführung Virtual Reality (VR) und Social VR in Escape Games

Virtual Reality (VR) umfasst Technologien mit unterschiedlichem Immersionsgrad. Man unterscheidet zwischen Low-Immersion VR und High-Immersion VR (Sadler & Thrasher, 2023). Low-Immersion VR nutzt Bildschirme, während High-Immersion VR durch Head-Mounted Displays (HMD) eine vollständige visuelle und auditive Immersion in eine 360°-Umgebung ermöglicht. Die Nutzer*innen sehen sich hier aus der Ich-Perspektive und können häufig über Handcontroller interagieren (Sadler & Thrasher, 2023).

Eine besondere Form ist Social VR (SVR), in der mehrere Personen als Avatare miteinander kommunizieren. Diese soziale Dimension ist besonders relevant für kooperative Lernumgebungen und Escape Games.

VR Escape Rooms als immersive Lernumgebungen

Ein VR Escape Room ist eine dreidimensionale Spielumgebung, die durch HMDs eine vollständige Immersion ermöglicht. Die räumliche Darstellung sorgt für eine realitätsnahe Wahrnehmung, während Bewegungssensoren und Controller die Interaktion mit Objekten in dem Escape Game erlauben. Anders als bei traditionellen Escape Rooms findet das Geschehen vollständig virtuell statt. Mehrere Teilnehmende können sich als Avatare sehen (vgl. SVR), verbal austauschen und kooperativ Rätsel lösen. Die hier vorgestellte Case Study lässt sich in diese Kategorie einordnen, da die Studierenden als Avatare gemeinsam in einem Escape Game Rätsel lösen, um ein Level weiterzukommen.

Makri, Vlachopoulous und Martina (2021) fanden Hinweise darauf, dass digitale Escape Games, die in einem Lernkontext genutzt werden, analytische und kommunikative Fähigkeiten fördern, Teamarbeit stärken und Perspektivenwechsel unterstützen. Pan, Lo und Neustaedter (2017) untersuchten die Zusammenhänge zwischen Umgebung, Zusammenarbeit und Interaktion in Escape Games. Sie stützen sich auf das Konzept der Situational Awareness (Endsley, 2016), das beschreibt, wie Menschen ihre Umgebung wahrnehmen, relevante Informationen interpretieren und daraus Handlungen ableiten. In Escape Games zeigte sich, dass verbale Kommunikation essenziell ist: Durch lautes Denken und das Teilen von Hinweisen konnten Gruppenmitglieder ihre Fortschritte abstimmen (Pan, Lo & Neustaedter, 2017). Diese Erkenntnisse lassen sich auch auf VR Escape Games übertragen, da soziale Interaktion und Kommunikation für den Erfolg entscheidend sind.

4.2. Einführung Case Study

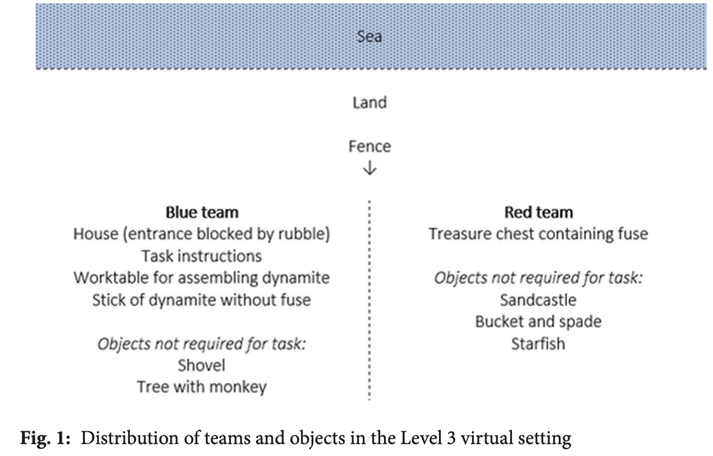

Die nun folgenden Beispiele wurden im Rahmen des virtuellen Austauschs ‘SpEakWise’, zwischen Studenten des Trinity College Dublin und der Universität Hildesheim erhoben. An dem Austausch nahmen Studierende im Bachelor-Studiengang mit einem Mindestniveau von B2 in ihrer Zielsprache teil. Ziel von SpEakWise ist es, die Fremdsprachenkenntnisse (Deutsch und Englisch) und damit auch das pragmatische und kritische Kulturbewusstsein zu entwickeln und so die interkulturelle Kompetenz der Studierenden zu stärken (Martin, O’Sullivan & O’Rourke, 2013). Sie wurden gebeten, sich an die Vorgabe zu halten, dass 50 % ihrer Diskussion auf Deutsch und 50 % auf Englisch stattfinden sollen. Nach sechs- bis siebenwöchiger Arbeit an einer Reihe von kollaborativen Aktivitäten, die per Videokonferenz durchgeführt wurden, fand die letzte Aktivität von SpEakWise in SVR statt. Sie bezog die Studierenden in die teambasierte Problemlösung an der Schnittstelle von Virtual Exchange und digitalem spielbasiertem Sprachenlernen in einer virtuellen Umgebung, dem „Hildesheimer Tandemgarten“, ein, der auf der SVR-Plattform RecRoom (Senkbeil, Martin & O’Rourke, 2022) erstellt wurde. Die Schüler*innen arbeiteten in Teams aus Hildesheim und Trinity (mit entweder drei oder vier Spieler*innen in jeder Gruppe) und durchliefen drei Level mit Herausforderungen im Stil eines Escape Rooms (Senkbeil, 2021; Senkbeil, Martin & O’Rourke, 2022). Die folgenden Beispiele beziehen sich auf das dritte Level.

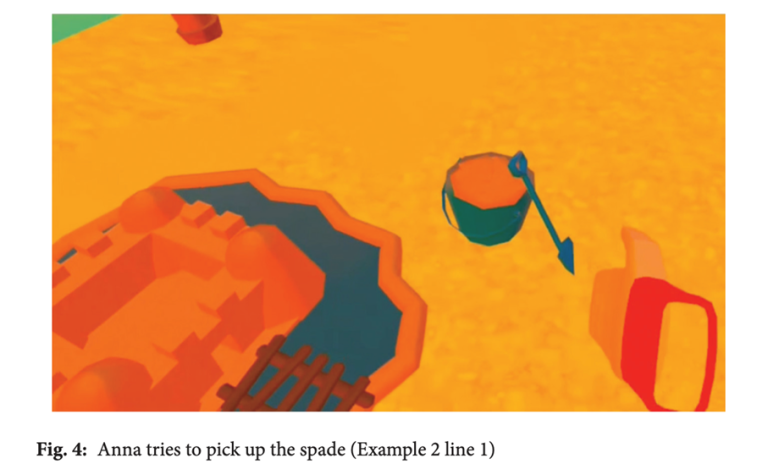

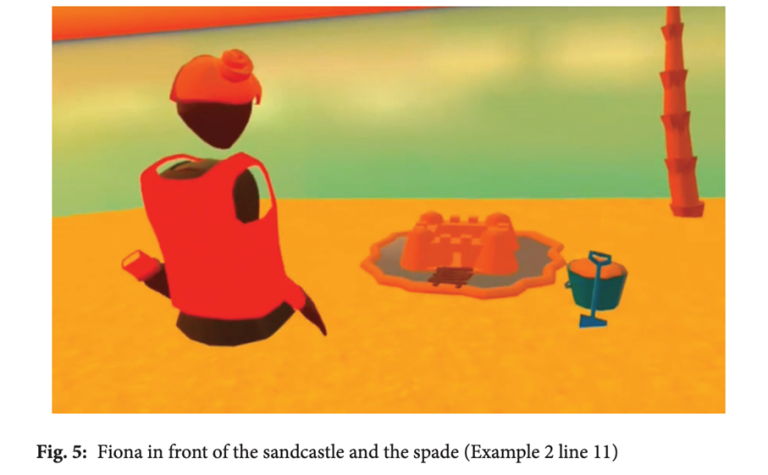

In Level 3 des Escape Games mussten die Teilnehmer*innen gemeinsam die Teile finden, die sie für den Bau eines Sprengsatzes brauchten. Mit dem Sprengsatz sollten sie Trümmer beseitigen, die die Tür zum nächsten Level blockierten. Das Escape Game fand in einer virtuellen Umgebung, einem Strand mit verschiedenen Dingen wie einer Palme, Sandburgen, Eimer und Spaten, einem Seestern, Schiff, einer Schaufel Schatztruhe und einem Affen statt. Zwei Teams von je zwei Studierenden (rot und blau) wurden jeder Seite eines virtuellen Zauns zugewiesen. Die Hinweise und Komponenten zur Lösung der Aufgabe waren auf beiden Seiten verteilt (die Konsole und die Anweisungen, die zum Bau des Sprengkörpers benötigt wurden, auf der einen Seite, zusammen mit dem versteckten Dynamit und der ebenfalls versteckten Zündschnur auf der anderen Seite). Daher musste jedes Team auf seiner Seite und über den Zaun hinweg kommunizieren (Fig. 1).

Aufgabe 9:

In den folgenden Beispielen können Sie beobachten, zu welchen Interaktionen ein Escape Game Kontext in einem Virtual Exchange führen kann. Schauen Sie sich die Transkriptauszüge und Screenshots aus der Fallstudie an und halten Sie fest, welche sprachlichen Besonderheiten in den Interaktionen erkennbar sind und welche spezifischen Merkmale von virtuellen Escape Games für den Einsatz in Virtual-Exchange-Kontexten relevant sind.

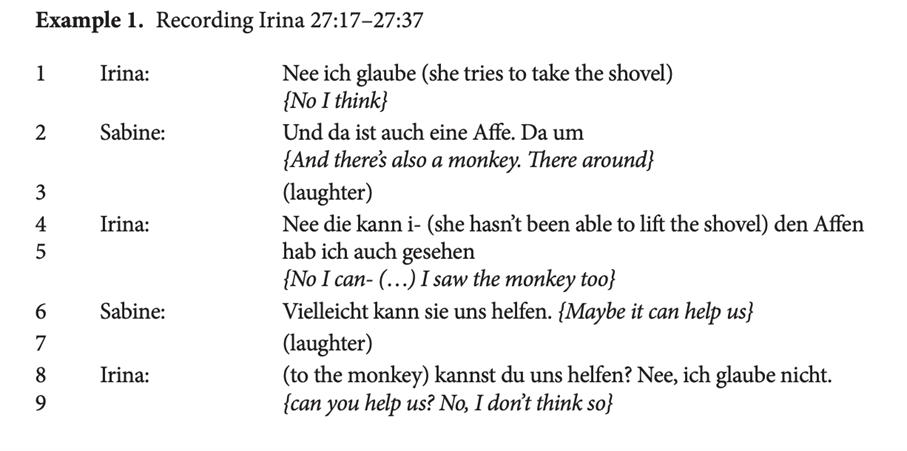

BEISPIEL 1

- Lernende kommentieren Aspekte der virtuellen Umgebung ohne direkten Bezug zur Aufgabe.

- Teilnehmende teilen besondere Merkmale der Umgebung oder ihre persönliche Wahrnehmung (z. B. den Affen im Baum).

- Diese Äußerungen tragen nicht direkt zur Lösung der Aufgabe bei, fördern jedoch die soziale Interaktion. Sie dienen der gemeinsamen Erfahrung und Gruppenbildung.

- Es entstehen Nebensequenzen von sozialem Wert, die in den Kontext der Aufgabe eingebettet sind.

- Die Kommunikation kann den Gruppenzusammenhalt stärken und die Freude an der Aufgabe erhöhen.

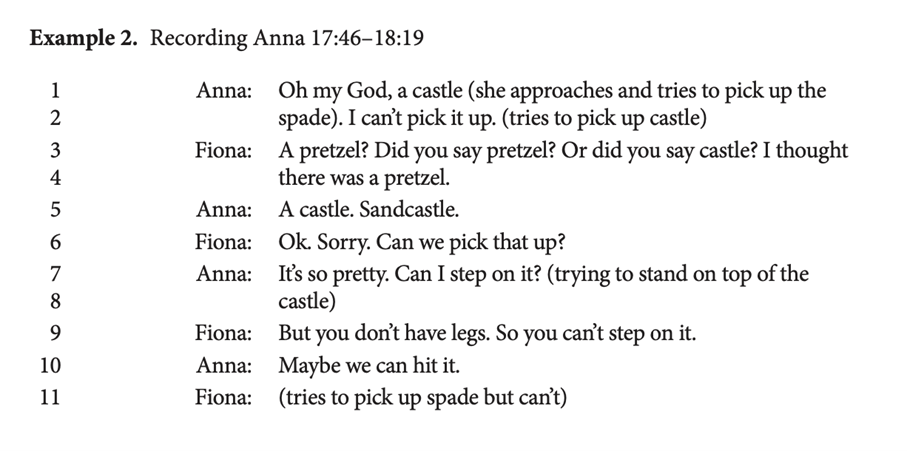

BEISPIEL 2

- Gemeinsames Erkunden der VR-Umgebung: Teilnehmende probieren aus, welche Handlungen möglich sind.

- Schrittweise Interaktion mit Objekten:

- Wahrnehmen eines Objekts („Public Noticing“)

- Hypothesen über mögliche Interaktionen aufstellen

- Hypothesen durch Versuch und Irrtum testen

- Beispielhafte Interaktion: Eine Studentin bemerkt ein Objekt („Oh my God, a castle“), es folgt eine Klärung und anschließend gemeinsames Testen möglicher Handlungen.

- Verbindung von sprachlicher und körperlicher Interaktion: Sprechakte wie Fragen oder Vorschläge begleiten physische Versuche mit Objekten.

- Erprobung von Avatar-Funktionen: Studierende testen nicht nur Objekte, sondern auch, welche Handlungen ihr Avatar ausführen kann (z. B. „Aber du hast keine Beine, also kannst du nicht darauf treten“).

- Bedeutungszuweisung für Aufgabenlösung: Studierende entscheiden durch das Testen, welche Objekte für die Aufgabe relevant sind.

- Unterschied zu herkömmlichen kooperativen Aufgaben: Trial-and-Error-Prozesse sind in klassischen, kreativitäts- oder konsensorientierten Klassenzimmeraufgaben weniger verbreitet.

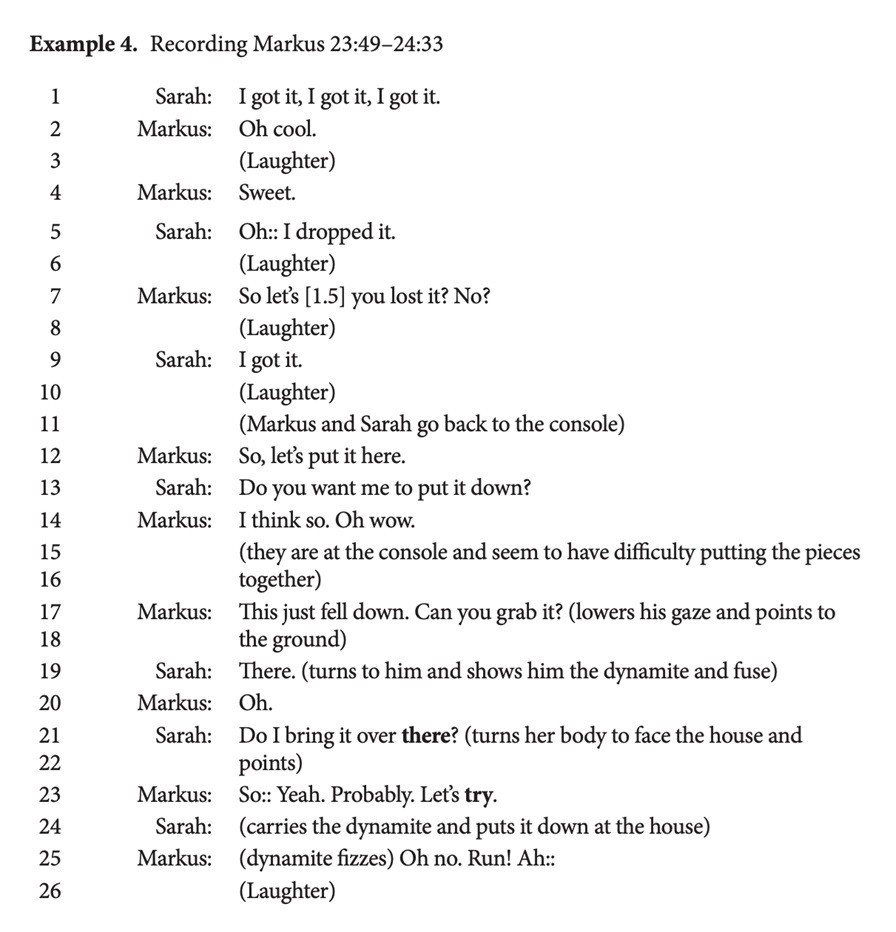

BEISPIEL 3

- Echtzeit-Kollaboration: Die Spielenden koordinieren ihre Handlungen durch kontinuierliche verbale Begleitung.

- Laufende Kommentierung eigener Aktionen: Beispiel: „I got it, I got it, I got it.”

- Kommunikation bei Problemen: Schwierigkeiten werden sofort verbalisiert, z. B. „Oh, I dropped it.“

- Handlungsaufforderungen an andere: Direkte Aufforderungen wie „Can you grab it?“ erleichtern die Zusammenarbeit.

- Koordination gemeinsamer Aktionen: Spieler*innen stimmen sich explizit ab („Do you want me to put it down?“).

- Gemeinsames Handeln durch „Let’s“-Formulierungen: z. B. „Let’s try“ signalisiert kollektives Vorgehen.

- Deiktische Marker („here“, „there“) zur Orientierung: Die Sprache ist stark an die virtuelle Umgebung gebunden und unterstützt die gemeinsame Handlungserstellung.

Alle Illustrationen auf dieser Seite von @storyset (https://www.freepik.com/author/stories)

This work © 2025 by Sina Werner is licensed under CC BY-NC-ND 4.0