Thema

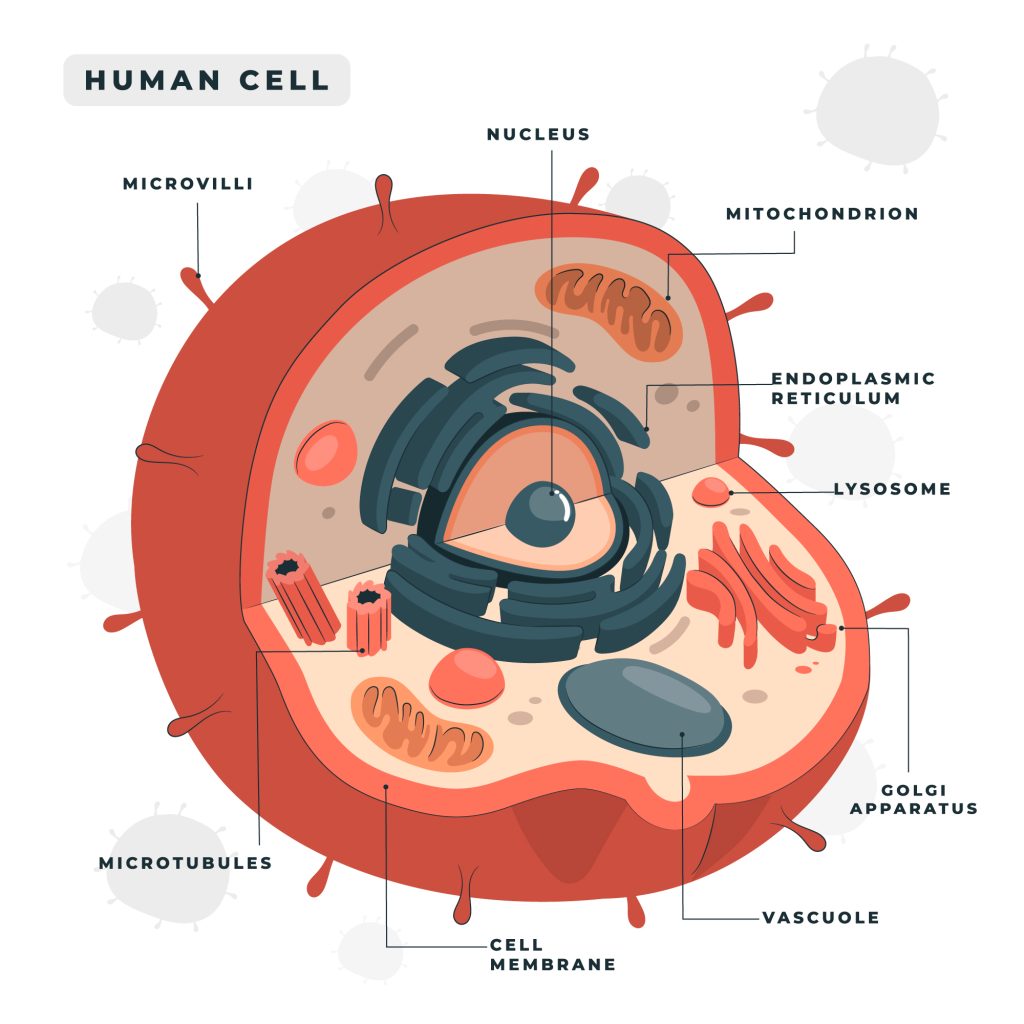

Zellstrukturen

Ziele / Inhalte

gemeinsame Entwicklung von nützlichen Analogien zu Zellstruktur, Vertiefung des Wissens über Zellstruktur und Kennenlernen anderer Kulturen

Fachbereiche

theoretische Biologie

Beteiligte Institutionen / Zielgruppen

6 Schülerinnen einer Mädchenschule in Phoenix (Arizona); 6 Schülerinnen einer Mädchenschule in Kairo (Ägypten) / Egyptian High School (Cairo), US High School (Phoenix)

Titel des Artikels

Virtual Exchange with Problem-Based Learning: Practicing Analogy Development with diverse Partners

Autor*innen

Peter Rillero, Ali Kozan Soykal, Alpay Bicer

Jahr der Veröffentlichung

2020

Kurzfassung

Der Artikel beschreibt die Umsetzung und empirische Untersuchung eines VAs im schulischen Biologieunterricht und legt den Fokus auf die Potentiale, die sich durch die gezielten Vergleiche der Kulturen im VA für das fachliche Lernen ergeben.

Die Schülerinnen aus Ägypten und den USA verglichen ihre Häuser in Phoenix und Kairo und entwickelten gemeinsam ein imaginäres Haus. Dann bildeten sie Analogien zwischen den Zellorganellen und verschiedenen Teilen dieses Hauses. Anschließend analysierten sie ihre Analogien, um herauszufinden, an welchen Stellen sie ihre Grenzen hatten. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Schülerinnen im Verlauf des VAs sowohl über die Zellstruktur als auch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Kulturen viel gelernt und die Zusammenarbeit genossen haben.

Alle Illustrationen auf dieser Seite von @storyset (https://www.freepik.com/author/stories)

Die Verwendung von Begrifflichkeiten wie Drittsprache oder Abkürzungen wie L2, L3, L4 etc. für die Bezeichnung weiterer Zweit- oder Fremdsprachen wird von aktuellen Studien kritisch hinterfragt, da sie Hierarchien und eine Chronologie implizieren, die in der Praxis so oft nicht anzutreffen sind. Es wird verstärkt davon ausgegangen, dass mehrsprachige Personen flexibel zwischen ihren Sprachen wechseln (translanguaging), diese dynamisch kombinieren und auch nicht isoliert memorisieren. Dafür hat sich u.a. die Bezeichnung Lx durchgesetzt, die alle Sprachen bezeichnen, die als Zweit- oder Fremdsprachen erlernt werden.

zwei Sprachen verwendend

Vorgeben sprachlicher Gerüste zur Unterstützung weniger kompetenter Sprechender, die etwas sprachlich ausdrücken möchten, was sie alleine noch nicht bewältigen können (https://www.goethe.de/ins/br/de/spr/mag/20959286.html)

Nutzen der sprachlichen Vielfalt, “beschreibt die Nutzung des gesamten kommunikativen (sprachlichen und außersprachlichen) Inventars eines Sprechers in der Kommunikation” (https://www.lexikon-mla.de/lexikon/translanguaging/)

“explizites Wissen über Sprache sowie bewusste Wahrnehmung und Sensibilität beim Sprachenlernen, -lehren und -gebrauch“ (übersetzt aus ALA 2012)

die Fähigkeiten, situationsangemessen sprachlich zu handeln, z.B. Höflichkeitsnormen einzuhalten

Ebene des Wortschatzes, des Vokabulars

Die rezeptive Sprachverwendung umfasst das verstehende Lesen sowie Hören bzw. das Hörsehverstehen, wenn audiovisuelle Medien rezipiert werden (z.B. das Verstehen von Videos).

Die sprachproduktive Verwendung einer Sprache beschreibt die aktive Nutzung einer Sprache im Mündlichen, d.h. beim Sprechen oder im Schriftlichen, d.h. beim Schreiben. Wird das dialogische Element betont, spricht man auch von Interaktion (vgl. GER).

Der Begriff Zielsprache wird verwendet, um im Kontext von Spracherwerbsbemühungen die zu erlernende Fremd- oder Zweitsprache zu beschreiben (z.B. Englisch als Zielsprache im Unterricht oder in einem VA-Projekt).

Der Begriff der Fremdsprache wird für Sprachen verwendet, die ebenfalls später, jedoch im Kontext von schulischem oder außerschulischem Unterricht erlernt werden. Sie unterscheidet sich von der Umgebungssprache, d.h. sie wird nicht von der Mehrheit der Gesellschaft im Umfeld der Person verwendet (z.B.: das Erlernen von Spanisch im schulischen Fremdsprachenunterricht in Deutschland).

Wird eine weitere Sprache zu einem späteren Zeitpunkt erworben, wird diese oft als Zweitsprache bezeichnet. In der Forschung wird nochmals unterschieden, in welchem Kontext diese zweite Sprache erlernt wird. Findet der Zweitspracherwerb in einem natürlichen, nicht institutionalisierten Umfeld statt und stellt die zweite Sprache auch die Umgebungssprache dar, d.h. wird sie im Umfeld der Sprachlernenden verwendet und von ihnen alltäglich genutzt, wird der Begriff Zweitsprache verwendet (z.B. das Erlernen von Deutsch in Deutschland durch Ukrainisch sprechende Migrant*innen). Hierfür wird zum Teil die Abkürzung L2 verwendet.

Die Erstsprache eignet sich ein Kind in seiner frühen Lebensphase im familiären Kontext an. Umgangssprachlich wird hier oft der Begriff der Muttersprache verwendet. Da dieser Begriff jedoch nicht klar definiert ist und auf verschiedene Konzepte verweisen kann (z.B. Sprache der Mutter, Sprache der Eltern, zuerst erworbene Sprache, besser beherrschte Sprache) wird in der Spracherwerbs- und Mehrsprachigkeitsforschung der Begriff der Erstsprache(n) bevorzugt. Erwirbt ein Kind zwei erste Sprachen simultan, z.B. wenn sich die Sprachen, die beide Elternteile mit dem Kind verwenden unterscheiden, wird von zwei Erstsprachen ausgegangen (z.B. Deutsch durch den Vater und Tschechisch durch die Mutter), d.h. der Begriff wird zum Teil auch im Plural verwendet. In der englischsprachigen Forschung hat sich auch die Bezeichnung L1 (first language) durchgesetzt.

Eine Lingua Franca ist eine Sprache, die zur Kommunikation zwischen Sprecher*innen unterschiedlicher Erstsprachen verwendet wird, insbesondere in mehrsprachigen Kontexten, in denen keine gemeinsame Erstsprache existiert. Sie wird auch als Verkehrssprache bezeichnet.