3. Sprachliche Aspekte bei der Planung eines VA

Die in der Planungsphase eines VA zu treffenden Entscheidungen gilt es auch in Hinblick auf die Sprachverwendung im Projekt zu durchdenken. Dazu gehören u.a. Überlegungen zu (sprachlichen) Zielen, passenden Inhalten und Aufgaben, zu verwendenden Sprachen oder begleitenden Maßnahmen, wie z.B. Peer-Support oder sprachliches Scaffolding. Im Folgenden sind zentrale Fragestellungen zusammengestellt, die insbesondere mit Blick auf sprachliche Aspekte eines VA relevant sind. Dabei wird zwischen zwei Szenarien unterschieden:

a) zwei- / und mehrsprachige VA mit Sprachlernfokus

b) VA mit Lingua-Franca-Ansatz ohne Sprachlernfokus.

Die beiden Checklisten können dabei helfen, wichtige Entscheidungen im Voraus zu treffen – passend zum jeweiligen VA-Kontext.

3.1 Checkliste für zwei-/ oder mehrsprachige VA-Projekte mit Sprachlernfokus

1. Grobziele

Welche Kompetenzen sollen Studierende im VA-Projekt entwickeln? (s. auch Kapitel 1.2)

- Wie lassen sich fachliche oder überfachliche Kompetenzen mit der Entwicklung fremdsprachlicher Fähigkeiten kombinieren, um gegenseitige Synergien zu erzeugen?

2. Inhalte

Welche Inhalte stehen im Fokus der problembasierten Projektarbeit?

- Regen diese Inhalte zu authentischer Sprachverwendung an?

- Können Teilnehmende (TN) sich (fremd)sprachlich zu diesen Themen äußern? Können sie fremdsprachliche Texte zu diesem Thema rezipieren?

3. Partner*innen

Mit welchen Partnerinstitutionen / Studierenden werde ich zusammenarbeiten?

- Welche Zielsprachen lernen die TN?

- Über welche fremdsprachlichen Kompetenzen verfügen die Teilnehmenden?

- Auf welches sprachliche Repertoire greifen die TN insgesamt zurück und ließe sich dieses in das VA einbinden?

4. Matching

Bilde ich Zweierteams oder Gruppen?

Wie bilde ich die Teams?

- Führe ich ein Matching durch, in dem ich versuche, günstige Paar- oder Teamkonstellationen zu finden (z.B. geleitet durch ähnliche Interessen).

- Sind die (fremd)sprachlichen Kompetenzen der Partner*innen vergleichbar?

5. Task-Design und Aufgabenstellung

Welche Projektaufgaben stelle ich, die sprachliche Lernprozesse fördern?

- Sind Aufgaben so formuliert, dass alle TN sie verstehen und in sprachlicher Hinsicht erfolgreich bewältigen können?

- Regen Aufgaben durch kognitive Aktivierung zu (fremdsprachlichen) Aushandlungsprozessen an?

- Welche Kriterien werden zur Beurteilung von Ergebnissen verwendet und wie wird der Aspekt der Sprache dabei berücksichtigt?

6. Sprachverwendung (s. auch Übersicht in 1.3)

Welche Sprache(n) werden im VA verwendet?

- Welche Zielsprachen werden im VA verwendet?

- In welcher Sprache findet die Projekt-kommunikation (virtuelle Meetings, Kursplattform, Aufgabestellungen, Input etc.) statt (z.B. zweisprachig oder abwechselnd einsprachig?

- Wie kommunizieren die Kursleitenden miteinander?

7. Mehrsprachigkeit

Kann über die Projektsprachen hinaus auf weitere Sprachen zurückgegriffen werden?

- Werden TN ermutigt, ihr gesamtes sprachliches Repertoire mit einzubringen?

- Gibt es Regeln für die mehrsprachige Interaktion in Gruppen? Werden diese gemeinsam festgelegt?

8. Sprachwechselmodell

Welches Sprachwechselmodell nutzen die TN?

- Werden verschiedene Sprachwechselmodelle (s. Übersicht 2.2.1) vorab thematisiert?

- Wird ein Modell empfohlen oder handeln die TN aus, welches Modell für sie selbst passt?

9. Tandem-Learning

Welche Impulse gebe ich für fremdsprachliche Lernprozesse im Tandem, so dass die Partner*innen von der Zusammenarbeit profitieren?

- Wie rege ich die TN an, auszuhandeln, ob/wann/wie sie wechselseitiges sprachbezogenes Feedback geben?

10. Scaffolding und Tools

Welche Techniken setze ich ein, TN in (fremd)sprachlicher Hinsicht zu unterstützen?

- Kann ich sprachliche Vorentlastung anbieten?

- Welche digitalen Tools zur Sprachunterstützung kann ich empfehlen?

- Wie gestalte ich einen Erfahrungsaustausch über nützliche (digitale) Hilfsmittel? Kann ich einen Workshop dazu anbieten?

11. Kommunikationsverhalten und Netiquette

Wann und wie kann ich für Themen der interkulturellen Kommunikation sensibilisieren?

- Lassen sich vorab Netiquette-Regeln mit allen Beteiligten vereinbaren?

- Welche Missverständnisse können auftreten und welche Strategien können verwendet werden, um sie zu thematisieren oder zu vermeiden?

12. Feedback und Mentoring

Wie hole ich mir Rückmeldung von den TN ein?

- Welche Reflexionsimpulse gebe ich, die mir Einblicke in die VA-Interaktion in sprachlicher Hinsicht gewähren (z.B. Auszüge aus Chat-Kommunikation, Mitschnitte von Meetings)

- Welche Fragen stelle ich mit Blick auf sprachliche Aspekte (z.B. verwendete Sprachwechselmodelle, ausgehandelte Vorgehensweisen, Herausforderungen)?

- Wie reagiere ich auf dieses Feedback?

13. Troubleshooting

Wie gehe ich mit sprachbedingten Herausforderungen im Projektverlauf um?

- Wie werde ich auf Schwierigkeiten bei der Kollaboration einzelner Partner*innen aufmerksam?

- Wie kann ich darauf reagieren?

14. Reflexionsgelegenheiten der TN

Welche Tools und Techniken setze ich ein, um TN zur Reflexion sprachlicher Interaktion anzuregen?

- Wie lenke ich die Aufmerksamkeit der TN auf ihre individuellen fremdsprachlichen Lernprozesse?

- Welche spezifischen Impulse gebe ich, mehrsprachige Praktiken im VA zu reflektieren?

15. Austausch mit VA-Leitenden

Wann und wie oft reflektiere ich mit meinen projektleitenden Partner*innen über das VA?

- Welche Rolle spielt das Sprachliche dabei?

- Wie nehmen die Kolleg*innen die sprachliche Interaktionen der TN wahr?

- Über welche Erfahrungen berichten die Partner-Studierenden?

16. Evaluation

Wie lasse ich die TN das Projekt final einschätzen?

- Welche sprachlichen Aspekte berücksichtige ich in meiner Abfrage?

3.2 Checkliste für VA-Projekte mit Lingua Franca-Ansatz

1. Grobziele

Welche Kompetenzen sollen Studierende im VA-Projekt entwickeln? (s. auch Kapitel 1.2)

- Welche fachlichen oder überfachlichen Kompetenzen sollen die TN entwickeln?

- Lässt sich eine globale und/oder vergleichende Perspektive auf den Gegenstand einnehmen und kann diese im VA in Kollaboration mit internationalen Partner*innen erweitert werden?

- Trägt die Verwendung einer gemeinsamen LF zu internationaler Diskursfähigkeit und Fachsprachlichkeit in der LF bei?

2. Inhalte

Welche Inhalte stehen im Fokus der problembasierten Projektarbeit?

- Wie komplex sind die Inhalte und können sich TN mit internationalen Partner*innen in einer LF dazu austauschen?

3. Sprachverwendung

Welche Sprache(n) werden im VA verwendet?

- Welche Sprache bietet sich als gemeinsame LF im VA-Projekt an?

4. Partner*innen

Mit welchen Partnerinstitutionen / Studierenden werde ich zusammenarbeiten?

- Kann durch die Zusammenarbeit mit den Partner*innen eine globale und/oder vergleichende Perspektive auf die fokussierten Inhalte eingenommen werden?

- Sind die Partner*innen in der Lage, sich in einer LF über die Projektinhalte auszutauschen?

5. Sprachkompetenzen

Über welche (fremd)sprachlichen Kompetenzen verfügen die Teilnehmenden?

- Wie sprachkompetent sind die TN in der LF? Ist sie die Erst-, Zweit- oder Zielsprache der TN?

- Auf welches sprachliche Repertoire greifen die TN insgesamt zurück und ließe sich dieses in das VA einbinden?

6. Mehrsprachigkeit

Kann über die LF hinaus auf weitere Sprachen zurückgegriffen werden?

- Werden TN ermutigt, über die LF hinaus, ihr gesamtes sprachliches Repertoire mit einzubringen?

- Gibt es Regeln für die mehrsprachige Interaktion in Gruppen? Werden diese gemeinsam festgelegt?

7. Matching

Bilde ich Zweierteams oder Gruppen?

Wie bilde ich die Teams?

- Führe ich ein Matching durch, in dem ich versuche, günstige Paar- oder Teamkonstellationen zu finden (z.B. geleitet durch ähnliche Interessen)?

- Sind die sprachlichen Kompetenzen der Partner*innen in der LF vergleichbar?

8. Task-Design und Aufgabenstellung

Sind die Projektaufgaben in sprachlicher Hinsicht von allen TN gleichermaßen erfolgreich zu lösen?

- Sind Aufgaben so formuliert, dass alle TN sie verstehen?

- Können die Aufgaben in sprachlicher Hinsicht von allen erfolgreich bewältigt werden?

- Welche Kriterien werden zur Beurteilung von Ergebnissen verwendet und wie wird der Aspekt der Sprache dabei berücksichtigt?

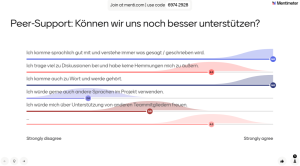

9. Peer-Support

Welche Impulse gebe ich für die gegenseitige Unterstützung der Partner*innen in sprachlicher Hinsicht?

- Wie sensibilisiere ich die TN für Unterschiede in den sprachlichen Kompetenzen?

- Wie rege ich die TN an, auszuhandeln, ob/wann/wie sie sich gegenseitig sprachlich unterstützen?

10. Scaffolding & Tools

Welche Techniken setze ich ein, TN in (fremd)sprachlicher Hinsicht zu unterstützen?

- Kann ich sprachliche Vorentlastung anbieten?

- Welche digitalen Tools zur Sprachunterstützung kann ich empfehlen?

- Wie gestalte ich einen Erfahrungsaustausch über nützliche (digitale) Hilfsmittel? Kann ich einen Workshop dazu anbieten?

11. Kommunikationsverhalten und Netiquette

Wann und wie kann ich für Themen der interkulturellen Kommunikation sensibilisieren?

- Lassen sich vorab Netiquette-Regeln mit allen Beteiligten vereinbaren

- Welche Missverständnisse können auftreten und welche Strategien können verwendet werden, um sie zu thematisieren oder zu vermeiden?

12. Feedback, und Mentoring

Wie hole ich mir Rückmeldung von den TN ein?

- Gebe ich Reflexionsimpulse, die mir Einblicke in die VA-Interaktion in sprachlicher Hinsicht gewähren (z.B. Auszüge aus Chat-Kommunikation, Mitschnitte von Meetings)?

- Welche Fragen stelle ich mit Blick auf sprachliche Aspekte (z.B. ausgehandelte Vorgehensweisen, Herausforderungen)?

- Wie reagiere ich auf diese Berichte?

13. Troubleshooting

Wie gehe ich mit sprachbedingten Herausforderungen im Projektverlauf um?

- Wie werde ich auf Schwierigkeiten bei der Kollaboration einzelner Partner*innen aufmerksam?

- Wie kann ich darauf reagieren?

14. Reflexionsgelegenheiten der TN

Wie rege ich die TN zur Reflexion ihrer Sprachverwendungspraktiken im VA an?

- Welche Reflexionsimpulse gebe ich, die Kommunikation in einer LF und / oder mehrsprachige Praktiken im VA zu reflektieren?

15. Austausch mit VA-Leitenden

Wann und wie oft reflektiere ich mit meinen projektleitenden Partner*innen über das VA?

- Welche Rolle spielt das Sprachliche dabei?

- Wie nehmen die Kolleg*innen die sprachliche Interaktionen der TN wahr?

- Über welche Erfahrungen berichten die Partner-Studierenden?

16. Evaluation

Wie lasse ich die TN das Projekt final einschätzen?

- Welche sprachlichen Aspekte berücksichtige ich in meiner Abfrage?

Alle Illustrationen auf dieser Seite von @storyset (https://www.freepik.com/author/stories)

This work © 2025 by Petra Knorr is licensed under CC BY-NC-ND 4.0