Sprachliche Aspekte in virtuellen Austauschen

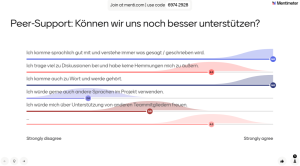

Modulziele:

Sie kennen verschiedene Ansätze der sprachlichen Gestaltung von VA.

Sie sind sensibilisiert für mögliche Herausforderungen in Bezug auf sprachliche Aspekte eines VA und kennen Strategien, diesen Herausforderungen zu begegnen.

Sie kennen Strategien, die die VA-Teilnehmen einsetzen können, um sprachlich erfolgreich in einem VA zu agieren bzw. von den im VA verwendeten Sprachen zu profitieren.

Sie kennen Strategien, die Sie als Lehrperson einsetzen können.

1. Kommunikation und Sprache im virtuellen Austausch

Gerade aufgrund der geografischen Distanz der VA-Partner*innen und der virtuellen Umgebung eines VA-Projekts ist die Sprache wohl das entscheidendste Medium der Kommunikation und Verständigung. Andere Interaktionsmöglichkeiten, z.B. Blickkontakt, Gestik, Körpersprache, treten in den Hintergrund. Dabei stellt sich zudem die Frage, welche Sprache(n) in der Interaktion mit den Partner*innen verwendet werden.

Aufgabe 1:

Lesen Sie zum Einstieg die ersten drei Nachrichten zweier Studentinnen in einem VA-Projekt und achten Sie auf Aspekte, die mit der Sprachverwendung im Projekt verbunden sind:

Überlegen Sie welche Themen erwähnt werden. Eine Auflösung finden Sie, wenn Sie das Bild nach links wischen.

(eigene Darstellung aus: Datenkorpus VeLAD Feick/Knorr, unter Verwendung von Pseudonymen)

Sally und Jenny sind Teampartnerinnen in einem zweisprachigen (bilingualen) VA. Sally ist in Neuseeland mit Englisch als Erstsprache (L1) aufgewachsen. Sie lernt u.a. Deutsch als Fremdsprache (Lx), d.h. in diesem Lehr-Lern-Kontext ist es die zu erlernende Zielsprache. Jennys Erstsprache ist Deutsch, sie lebt in Deutschland, möchte Englischlehrerin werden und ihre Zielsprache in diesem Projekt ist Englisch. Sally und Jenny handeln hier zu Beginn aus, welche Sprachen sie wann im Projekt verwenden. Sie wollen ihre Zielsprachen Englisch und Deutsch, die im Fokus dieses VAs stehen, sprachproduktiv verwenden, rezeptiv erfahren sie ihre Erstsprachen. Andere Sprachen spielen zunächst keine Rolle. Sally erwähnt, dass sie auch Japanisch lernt, über Jennys sprachliches Repertoire erfahren wir an dieser Stelle nichts.

Das Beispiel zeigt, dass sprachliche Aspekte im VA eine zentrale Rolle spielen und eng mit VA-Zielen, lokalen Gegebenheiten und den jeweiligen Partner*innen verbunden sind. Es bedarf hier Überlegungen und Entscheidungen seitens der Koordinierenden, die sich auf die im Projekt verwendeten Sprachen (Kapitel 2), zentrale Planungsschritte mit sprachlichem Fokus (Kapitel 3), mögliche Herausforderungen (Kapitel 4) und Strategien im Umgang damit beziehen.

1.1 Sprachliche Aspekte im VA: Ein Überblick

Das Spektrum der Ziele, Kontexte sowie Kollaborations- und Gestaltungsmöglichkeiten von VA ist groß und einzelne Aspekte greifen in unterschiedlichster Weise ineinander. Dabei spielt das Sprachliche teils eine übergeordnete, teils eine eher untergeordnete Rolle. Die folgende Übersicht gibt einen ersten Überblick über die einzelnen sprachbezogenen Aspekte und deren Zusammenspiel im Rahmen von VA, die im Verlauf des Moduls weiter ausgeführt werden.

1.2 Ziele von VA

Die Durchführung von VA-Projekten ist mit Zielen verbunden, die von der Mehrheit der VA geteilt werden. Dazu gehören insbesondere die Förderung kollaborativer, sozialer und kommunikativer Kompetenzen. Ebenso zählen die Entwicklung kritischen Denkens sowie die Stärkung (inter)kultureller Kompetenz zu den zentralen Aspekten, die durch die Zusammenarbeit in internationalen Teams gefördert werden. Dennoch variieren VA-Projekte hinsichtlich übergeordneter Zielsetzungen, die maßgeblich durch den jeweiligen Kontext bestimmt werden. Die Auswahl der Partnerinstitutionen sowie der im Projekt verwendeten Sprachen wird unter anderem durch diese übergeordneten Zielsetzungen beeinflusst. Obwohl in einem VA-Projekt in der Regel mehrere Zielsetzungen verfolgt werden, lassen sich vier zentrale Zielkategorien identifizieren, die jeweils unterschiedliche didaktische und inhaltliche Schwerpunkte setzen. Diese werden im Folgenden kurz umrissen und anhand von Beispielen illustriert.

Ziele

Beispielprojekte

Ziel 1 – Inhaltlicher Austausch: Im Fokus des VAs steht die Auseinandersetzung mit spezifischen Themen, die für Studierende aller Partnerinstitutionen von Interesse sind. Dabei kann es sich im Sinne der gemeinsamen Verfolgung verschiedener Ziele für nachhaltige Entwicklung (global sustainability goals) um Querschnittsthemen von globaler Relevanz, wie z.B. Nachhaltigkeit, Diversität oder Mehrsprachigkeit handeln. Es kann aber auch gemeinsam an fachspezifischen Seminarthemen gearbeitet werden, wie z.B. der Forschung zu Habitatfragmentierung und Naturschutz in Chile (Universität Göttingen & Universidad de Talca, Chile / IVAC DAAD: 12).

(In)Visible Women in Social Sciences and Social Work

Partnergruppe 1: Evangelische Hochschule Dresden

Partnergruppe 2: Seinäjoki University of Applied Science, Finnland

Partnergruppe 3: Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Gender und Diversität in Organisationen

Inhalte: Studierende tauschen sich in virtuellen Seminaren zu Geschlechterverteilung in der Sozialforschung und Sozialarbeit aus und erstellen gemeinsam mit professionellen Comic-Zeichnern vier „Educational Comics“ zu vier Wissenschaftlerinnen-Biografien.

Ziel 2 – Entwicklung globaler Kompetenzen: Im Zuge der Internationalisierungbestrebungen aller Hochschulen liegt ein möglicher Fokus von VA auch im Bereich internationaler, globaler und inter- bzw. transkultureller Kompetenzen. Studierende verschiedener Länder oder Regionen werden zusammengebracht, um durch interkulturellen Austausch Erfahrungen zu sammeln, die sie auf zukünftige multiethnische, multikulturelle und mehrsprachige Lebenskontexte und globale Arbeitszusammenhänge vorbereiten. Jüngere Studien zeigen, dass VA u.a. dazu beiträgt, kulturelle Sensibilität zu fördern, kulturelles Wissen zu erwerben und Schlüsselkompetenzen (z.B. globale Teamfähigkeiten, digitale Kompetenzen) zu fördern, zu denen auch die virtuelle Zusammenarbeit in multinationalen Teams zählt (Dooly 2021, O’Dowd 2020).

Partnergruppe 1: Lehramtsstudierende für das Fach Englisch der Universität Göttingen / Deutschland

Partnergruppe 2: Lehramtsstudierende der Uppsala Universität / Schweden

Partnergruppe 3: Lehramtsstudierende der Hacettepe Universität / Türkei

Inhalte: In transnationalen Teams analysieren Studierende spezifische UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und untersuchen, welche Rolle diese in ihrem jeweiligen lokalen Kontext spielen. Sie entwickeln Lernaufgaben für den Englischunterricht zu einem ausgewählten “glokalen“ Thema.

Ziel 3 – Entwicklung berufsfeldspezifischer Kompetenzen: VA wird außerdem genutzt, um Studierende in der Entwicklung professioneller Kompetenzen zu unterstützen. Hierzu zählen z.B. VA-Projekte, in denen Lehramtsstudierende als Sprachlehrende agieren und mit Fremdsprachenlernenden zusammenarbeiten (z.B. Jauregi / Bañados 2008, Hoshii / Schumacher 2010, 2021). Aber auch der Austausch über das perspektivische Berufsspektrum eines Ingenieurs / einer Ingenieurin oder einer Lehrkraft (z.B. VALIANT-Projekt) mit einer entsprechenden community of practice, oder die kollaborative Arbeit zu spezifischen Fachinhalten kann dazu beitragen, berufsfeldspezifische, digitalisierungsbezogene Kompetenzen zu fördern.

Progressive Sustainability in Fashion

Partner 1: Hochschule Trier, Studiengang Modedesign

Partner 2: BCU Birmingham, England

Partner 3: ESAD Porto, Portugal

Inhalte: Studierende entwickeln in transnationalen virtuellen Teams für einen konkreten Praxispartner Lösungen, um Produkte und Abläufe in der Mode- und Konsumgüterindustrie durch digitale Möglichkeiten und internationale Zusammenarbeit umwelt- und sozialverträglicher zu gestalten.

Ziel 4 > Entwicklung fremdsprachlich-kommunikativer Kompetenzen: Andere VA zeichnen sich durch einen expliziten Sprachlernfokus aus, der die Weiterentwicklung kommunikativer Kompetenzen in einer oder mehrerer Fremdsprachen durch den Sprachgebrauch in einem semi-authentischen Kontext zum Ziel hat. Potenziale liegen hier, je nach Sprachverwendungsmodell (s. Übersicht 1.3), u.a. in der Schaffung genuiner Sprechanlässe, im intensiven Gebrauch der Zielsprache(n) sowohl im rezeptiven als auch im produktiven Bereich sowie in der (gegenseitigen) sprachlichen Unterstützung durch die Partner*innen, die jeweils als Sprachexpert*innen agieren.

LiLLA: Linguistic Landscapes in Leipzig & Auckland

Partnergruppe 1: Deutschlernende Studierende in Auckland / NZ

Partnergruppe 2: Englischlernende Lehramtsstudierende in Leipzig / GER

Inhalte: Studierende in Leipzig und Auckland arbeiten in bilingualen Teams zusammen und nutzen Deutsch und Englisch als Projektsprachen. Sie erforschen Sprachlandschaften in ihren Städten, tauschen sich dazu aus und erstellen multimodale mehrsprachige Poster zu ihren Rechercheergebnissen, die sie mündlich in ihrer jeweiligen Fremdsprache präsentieren.

1.3 Sprache(n) im VA-Projekt

Aus den jeweils vorhandenen Erst- und Fremdsprachen der VA-Teilnehmenden sowie den Zielen des VA ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Sprachverwendung im Projekt. Diese sollen im Folgenden dargestellt und dann in Kapitel 2 im Detail besprochen werden.

Einsprachiger VA

Monolingual – L1

Monolingual – L1/LX

Monolingual – LF

VA-Teilnehmende verwenden eine Sprache, die die Umgebungssprache, d.h. ihre Erst- oder Zweitsprache ist, sie sind kompetente Sprachnutzer*innen dieser Sprache

VA-Teilnehmende verwenden eine Sprache, die für eine Gruppe die Zielsprache, für die andere Gruppe die Erst- oder Zweitsprache ist

VA-Teilnehmende verwenden vorwiegend eine Sprache, die für die Sprachnutzer:innen die Lingua Franca, d.h. Erst-, Zweit-, Fremd- und/oder Zielsprache ist

Ohne Sprachlernfokus

Mit Sprachlernfokus

Mit / Ohne Sprachlernfokus

Beispielszenario:

Archäologiestudierende in Wien (AU), Graz (AU) und München (GER) kollaborieren und verwenden Deutsch als Projektsprache, für manche ist Deutsch eine Erstsprache, für andere die Zweitsprache

Beispielszenario:

DaF-Lernende in Tokio kollaborieren mit angehenden DaF-/DaZ-Lehrkräften in Berlin, die Projektsprache ist vorwiegend Deutsch, teils ist Deutsch Zielsprache (Tokio), teils Erst- oder Zweitsprache (Berlin)

Beispielszenario

Studierende des Fachbereichs Ingenieurwesen an der University of Virginia (US) und der TU Dortmund arbeiten zum Thema Atomkraft zusammen, Englisch ist die Projektsprache

Zwei-/Mehrsprachiger VA

Bilingual

Multilingual

VA-Teilnehmende verwenden vorwiegend zwei Sprachen, wobei jede der beiden Sprachen jeweils die Erst- oder Zweitsprache der einen und die Zielsprache der anderen Gruppe ist

VA-Teilnehmende nutzen ihr gesamtes sprachliches Repertoire in der Interaktion mit ihren VA-Partner:innen

Mit Sprachlernfokus

Mit / Ohne Sprachlernfokus

Beispielszenario

DaF-Studierende der University of Auckland (NZ) und Lehramtsstudierende des Faches Englisch der Universität Leipzig kollaborieren und verwenden sowohl Deutsch als auch Englisch im Projekt

(z.B. Feick & Knorr, 2020)

Beispielszenario

Lehramtsstudierende mehrerer europäischer Universitäten kooperieren zum Thema Digitalisierung in der Bildung und verwenden ihr gesamtes Sprachenrepertoire, um die Projektaufgaben zu lösen, sie müssen aushandeln, welche Sprachen sie dabei verwenden (ihre Erstsprachen Spanisch, Französisch, Deutsch oder Englisch oder andere lingua francas)

Alle Illustrationen auf dieser Seite sind eigene Darstellungen

This work © 2025 by Petra Knorr is licensed under CC BY-NC-ND 4.0